Interporto di Guasticce, “fabbrica” da 1.300 posti di lavoro

Il più grande polo industriale di Livorno è fuori dai confini municipali

GUASTICCE (Livorno). Potrebbero chiamarla la “fabbrica diffusa della logistica”: vale 1.300 posti di lavoro, la metà dei quali diretti. È l’interporto di Guasticce: 2,8 milioni di metri quadri di pianura nell’entroterra del porto di Livorno. Ormai quasi completamente saturati da una sessantina di aziende: tante piccole o formato micro ma sulle dita di due mani se ne contano alcune con le spalle larghe, talvolta larghissime, e grandi sbocchi di mercato.

No, non è più «il più grande campo di atterraggio per gabbiani a livello mondiale», l’avevo beffardamente ribattezzato così sul “Tirreno” tanti anni fa. E nemmeno vale ironizzare sui primi treni-test, apparsi e spariti – «come Ufo», dicevo – all’inizio di millennio. Dovrò fare come Gianni Brera al mundial ’82 di calcio: li aveva sfottuti per dritto e per rovescio e, di fronte ai successi degli azzurri, si cosparse di cenere il capo («metterò il saio dei flagellanti e seguirò la processione di san Bartolomeo il mese d’agosto al mio paese»).

Uno degli ingressi dell’interporto di Guasticce in una veduta dall’alto

In realtà, come nel campionato pallonaro di 43 anni fa con Bearzot, Pablito e Tardelli, aveva ragione Brera e la nostra nazionale era da schiaffi: anche l’interporto ha vissuto una lunghissima fase iniziale talmente complicata da lasciar immaginare un clamoroso flop. Era una idrovora di soldi pubblici: c’è voluta un bel po’ di testardaggine (e forse qualche colpo al timone) ma alla fine – sarà pur passato un quarto di secolo – il risultato è quello che vediamo.

È paradossalmente fuori dai confini municipali di Livorno, nel territorio che ricade sotto le competenze di Collesalvetti, ed è la più grande “fabbrica” rimasta a Livorno nell’era della deindustrializzazione: anche perché il polo da 1.300 buste paga in zona interporto quasi raddoppia se alziamo lo sguardo più in là, appena oltre la ss555 (finalmente allargata quantomeno in parte), dov’era la Cmf, grande carpenteria metallica nel segno delle Partecipazioni Statali, perciò preistoria dell’altro ieri.

Negli ultimi tre anni sono state occupate praticamente tutte le aree disponibili, anche se perfino non molto tempo fa sembrava un azzardo una estensione così enorme. Cosa resta ancora da riempire? Nient’altro che un ritaglio da forse neanche 50mila metri quadri. Ma al quartier generale della società interportuale (guidata dal patto fra soci pubblici con l’Authority di Livorno-Piombino capofila e la Regione Toscana al suo fianco) sono arrivate richieste di insediamento per lotti di dimensioni maggiori. Ne consegue che presto si porrà un problema, anzi è già presente: la prospettiva di espandere gli spazi dell’interporto. La lista d’attesa non c’è: i protagonisti della logistica non aspettano e, se qui non c’è posto, puntano semplicemente altrove.

Il capannone del polo del freddo all’interno dell’interporto di Guasticce

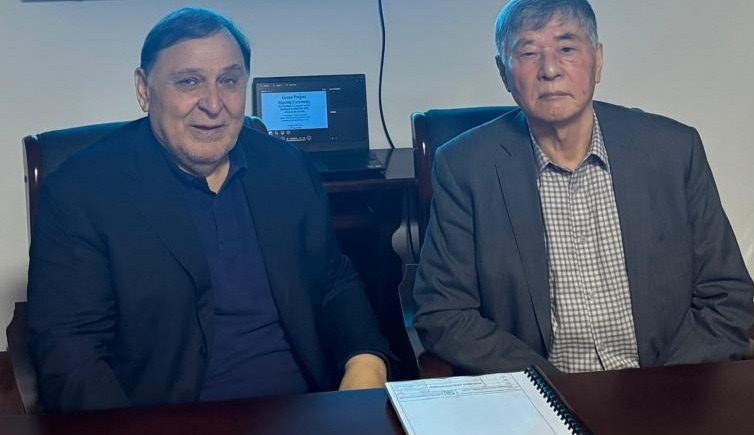

È la dinamica economica che cambia gli ingranaggi di funzionamento, come spiegano l’amministratore delegato Raffaello Cioni e la presidente Monica Bellandi (al loro fianco in consiglio d’amministrazione il vicepresidente Angelo Roma e i consiglieri Nicola Nista e Francesca Scali). Ad esempio, sembra finita per sempre non tanto la globalizzazione in sé quanto il moltiplicarsi delle catene di fornitura su scala planetaria a caccia di costi ultra-bassi e, al tempo stesso, quasi azzerando le scorte di magazzino (“just in time”) potendo contare su continui approvvigionamenti che alimentavano la produzione con una tempestività da orologio svizzero. Covid e guerre hanno dimostrato che prodotti con tanti componenti provenienti da mezzo mondo hanno un’altissima vulnerabilità: basta che si fermi o rallenti le catena di fornitura, anche di una limitata percentuale di componenti, ed ecco che salta tutto. La riprova? Le fabbriche di auto che nel post-Covid hanno dovuto fermarsi o rallentare perché tardava l’arrivo di alcuni pezzi, soprattutto relativi agli apparati digitali di bordo.

L’hanno chiamato “re-shoring”: per dire che era meglio tornare indietro e riportare a casa le vecchie delocalizzazioni delle produzioni occidentali laggiù in Cina o comunque in remoti Paesi asiastici. Poi: forse invece che rientrare proprio in Italia o Germania, con i loro standard di costi, basta ridurre il raggio della delocalizzazione e riportare le fabbriche qui vicino (Nord Africa e Est Europa): vedi alla voce “near-shoring”. Forse più che la vicinanza geografica conta l’affidabilità geopolitica e la comune appartenenza al medesimo sistema di alleanze: ecco che si è inventato pure il “friend-shoring”. Fatto sta che, parole di Cioni e Bellandi, questo sta modificando radicalmente le rotte delle merci: materie prime da dove a dove, semilavorati da dove a dove, componenti da dove a dove, prodotti finiti da dove a dove. Ma tutto questo non può ovviamente non cambiare la domanda di magazzini: si spostano le rotte, cambiano i luoghi dove si “parcheggiano” le merci.

C’è anche un altro aspetto, e riguarda chi fa i magazzini. Sempre più spesso l’esigenza di avere certezze sui costi e sui tempi sposta il rischio su un altro soggetto: non è l’impresa produttrice o l’azienda di commercializzazione a costruire il magazzino bensì un fondo finanziario che raccoglie la domanda su questo o quello scacchiere geografico, la organizza, dà la risposta progettuale e sviluppa l’immobile, poi lo affitta per lunghi periodi. Era un fenomeno del Nord Italia, adesso si sta diffondendo anche in Toscana e in Emilia.

Chissà, quando arriverà il “dopo-dopodomani” non viaggeranno più buona parte delle merci bensì i file che si ritrasformeranno in prodotti grazie alla manifattura “additiva” tridimensionale: non è però semplice come un colpo di bacchetta magica e ha bisogno di una rete di servizi di stampa 3D. Meno franchising di magliette e tanti centri-stampa?

Certo, mica tutto fila dritto come un fuso: si pensi a quanto sta rallentando il progetto di centro logistico della farmaceutica che vede coinvolto un pool di colossi del settore. E d’altra parte non è un segreto che mica tutto l’export del sistema piccolo-aziendale toscano spedisca nel mondo passando dal porto di Livorno…

Interporto di Guasticce: un tratto della viabilità interna

In favore delle ulteriori potenzialità dell’interporto gioca un elemento a cento chilometri da qui. Non è affatto casuale ogni rigferimento all’allargamento delle gallerie ferroviarie sotto l’Appennino fra Prato e Bologna: utili per poter spedire via treno quanto arriva in porto e dunque utilizzare al meglio tanto i collegamenti container quanto, soprattutto, le linee dei rimorchi inviati via nave (ro-ro) e così poter programmare l’utilizzo di camion e camionisti per completare le tratte intermodali da stazione ferroviaria a destinazione. A ciò si aggiunga la realizzazione dello scavalco ferroviario che consentirà di arrivare in direttissima dal porto all’interporto, rendendo quest’ultimo una sorta di “banchina lunghissima”.

Lo scavalco doveva esserci già, ma si sa come vanno i tempi degli appalti nel nostro Paese: a maggior ragione se qualcosa viene riveduto e corretto. Il complesso delle opere pubbliche per ottimizzare la rete di binari attorno all’interporto, incluso l’intervento per saltare Pisa e snellire dunque il passaggio, potrebbe aiutare molto. Ma questo nuovo tassello del puzzle dell’interporto si concretizzerà fra poco con l’infrastruttura a servizio dei camion (“truck village”): imminente l’inaugurazione che consentirà un salto di qualità negli standard (qui il link a uno degli ultimi articoli che nell’ottobre 2024 la Gazzetta Marittima ha dedicato all’argomento). Del resto, stiamo parlando dell’infrastruttura che rappresenta l’altra metà del porto: lo sviluppo di uno scalo marittimo oggi si gioca anche nelle connessioni lato terra e in come lato terra si smista quel che arriva via nave lato mare. Basterebbe capirlo per immaginare che è qui che si gioca un bel pezzo del destino della Darsena Europa.

Mauro Zucchelli